巴音郭楞蒙古自治州人民政府

卫生健康委员会

巴音郭楞蒙古自治州人民政府

卫生健康委员会

一、预防呼吸道传染病

疾病特征

春季高发的呼吸道传染病包括流感、腮腺炎、水痘、麻疹、风疹、猩红热等,主要表现为发热、咽痛、咳嗽、皮疹、乏力等症状,通过飞沫或接触传播。

易感人群

儿童、老年人及免疫力低下者为高危群体。

预防措施

1、保持环境清洁和通风。经常打扫卫生,每天保证一定时间的开窗通风。

2、对于疫苗可有效预防的呼吸道传染病,应积极按流程接种相应疫苗。

3、增强体质和免疫力。倡导健康生活行为,生活有规律、劳逸结合,保持充分的睡眠,合理安排饮食,注意锻炼身体等。

4、勤洗手是预防呼吸道传染病的重要措施。提倡勤洗手,尤其是在咳嗽或打喷嚏后、就餐前或接触污染环境后要洗手。

5、尽量少去人群密集的公共场所,以减少可能与患病人群的接触机会。

6、出行乘坐公共交通时建议科学正确佩戴口罩。

7、如果出现发热、咳嗽、乏力等症状,应及时就医,切勿延误病情。

二、重点关注手足口病预防(儿童重点)

疾病特征

手足口病是由多种肠道病毒引起的、好发于儿童的常见传染病,主要表现为手、足、口、臀部出现斑丘疹、疱疹,多伴有发热。

手足口病一般为急性起病,口腔疱疹、溃疡,患儿表现为不愿进食或易流口水;手、足、口和臀部等出现小而独立的疱疹和斑丘疹,疱疹内液体较少;疱疹或斑丘疹一般在7-10天消失;发热一般持续4-5天。

手足口病的传染源是患者和隐性感染者,通过其粪便、鼻咽分泌物、疱疹液和唾液等排出的病毒造成传播。传播方式为密切接触传播,也可通过接触被污染的物体表面,如玩具、门把手、楼梯扶手和桌面等传播,或通过呼吸道飞沫传播。

预防措施

手足口病是一种可防可控的疾病,主要从保护易感人群、切断传播途径、控制传染源的角度来预防。

1、保持手卫生。因为病毒主要是通过眼、口、鼻侵入机体,所以保持手卫生非常重要。

2、经常开窗通风,保持空气清洁。飞沫可以传播疾病,如果保持空气新鲜,就可以减少感染的风险。

3、在流行季节,孩子们尽量减少聚集。

4、尽量避免接触手足口病患儿。手足口病患儿在发病第一周传染性最强。

5、接种疫苗。目前有肠道病毒71型疫苗,接种该疫苗,可有效预防由肠道病毒71型引起的手足口病。

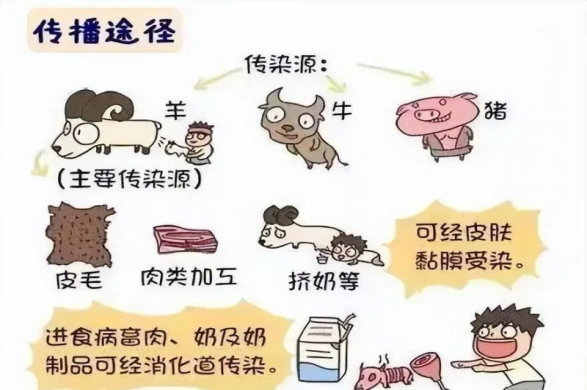

三、布鲁氏菌病(布病)预防

疾病特征

布鲁氏菌病是由布鲁氏杆菌引起的人畜共患性的传染病,布病的危害是双重的,既影响人类身体健康,也影响畜牧业发展,并可造成严重的经济损失。

预防措施

饲养和屠宰人群:

1、对牲畜及时进行疫苗免疫,这是预防牛、羊等牲畜布病最有效的方法;

2、对牛、羊棚圈定期消毒,净化;

3、在牛、羊分娩接羔时,戴上橡胶手套,处理完后及时用消毒剂洗手;

4、对皮毛和屠宰病畜污染的场所严格消毒,加强水源、粪便、牲畜管理,避免水源污染;

5、挤奶时必须穿工作服,随穿随脱,定时消毒。挤奶后必须洗手,注意个人卫生。

普通人群:

1、食用鲜牛奶、羊奶时,应加热到80-85度以上,并维持几分钟或煮沸,方可食用;

2、吃涮牛、羊肉时,要把肉煮熟透了再吃。吃烧烤时,烤熟再食用,不要吃半生不熟的牛羊肉制品;

3、刀具、菜板要生熟分开。切了生肉的刀、菜板要用热水消毒,避免污染其它餐具。

四、野菜中毒预防

风险提示

四月野菜生长旺盛,但误食有毒植物可能导致中毒,需谨慎采摘。

野菜中毒的主要原因:

1、一些可食用野菜与有毒野菜外观相似(毒芹与水芹、菊三七与血皮菜等),误采误食后引起中毒;

2、一些可食用野菜含有微量天然毒素(蕨菜等),若烹饪不当或一次食用量过大引起中毒。食用有毒野菜中毒的症状以恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状为主,严重时可出现呼吸困难、昏迷,甚至死亡。

安全措施

1、科学采摘。仅采摘认识的野菜,避开公路、化工厂、农田周边污染区域;

2、处理与保存。野菜用清水冲洗3-5遍,沸水焯1-3分钟去毒;冷藏保存不超过2天,冷冻可延长至1个月;

3、食用禁忌。含草酸高的野菜(如灰灰菜)避免与高钙食物同食;寒性野菜(如马齿苋)不宜与寒凉食材混搭;

4、应急处理。出现恶心、呕吐、腹泻等症状立即就医。

五、综合建议

1、增强体质。均衡饮食,适度运动,注意保暖防寒;

2、饮食安全。避免暴饮暴食,警惕变质或来源不明食物;

3、及时就医。出现发热、皮疹、呼吸困难等症状应尽早就诊。