天山巍峨,俯瞰着脚下的哈尔莫敦村。

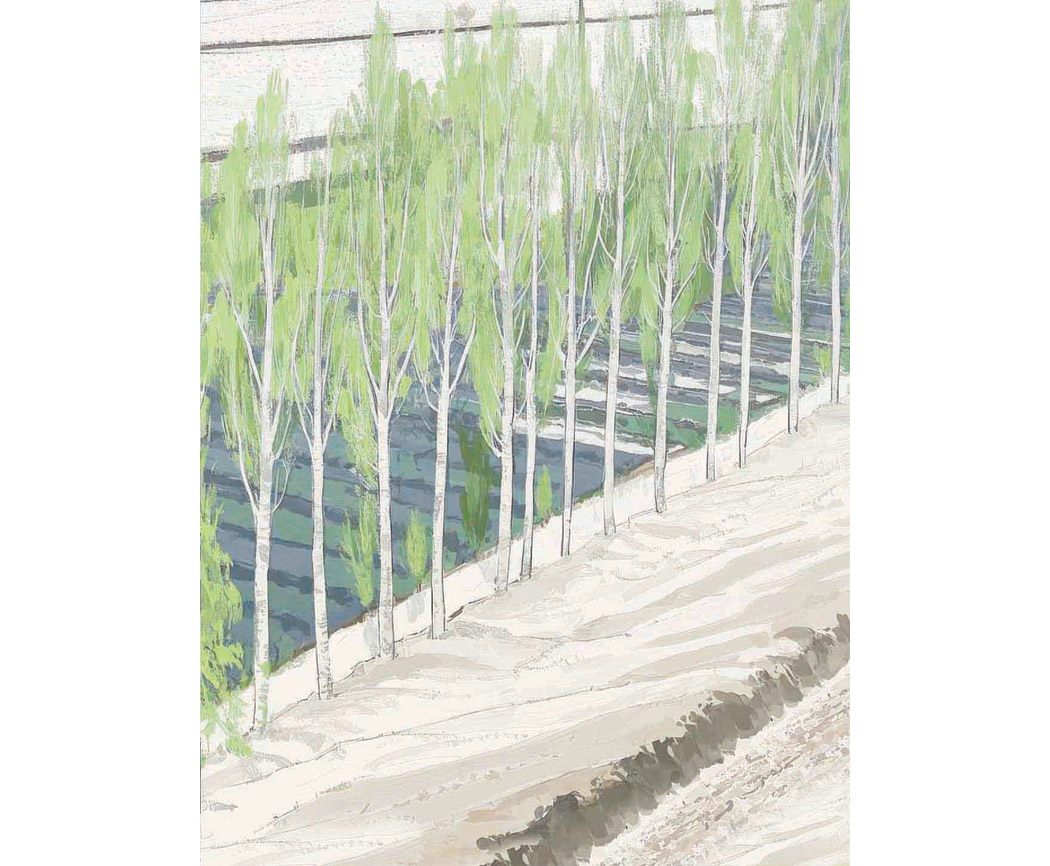

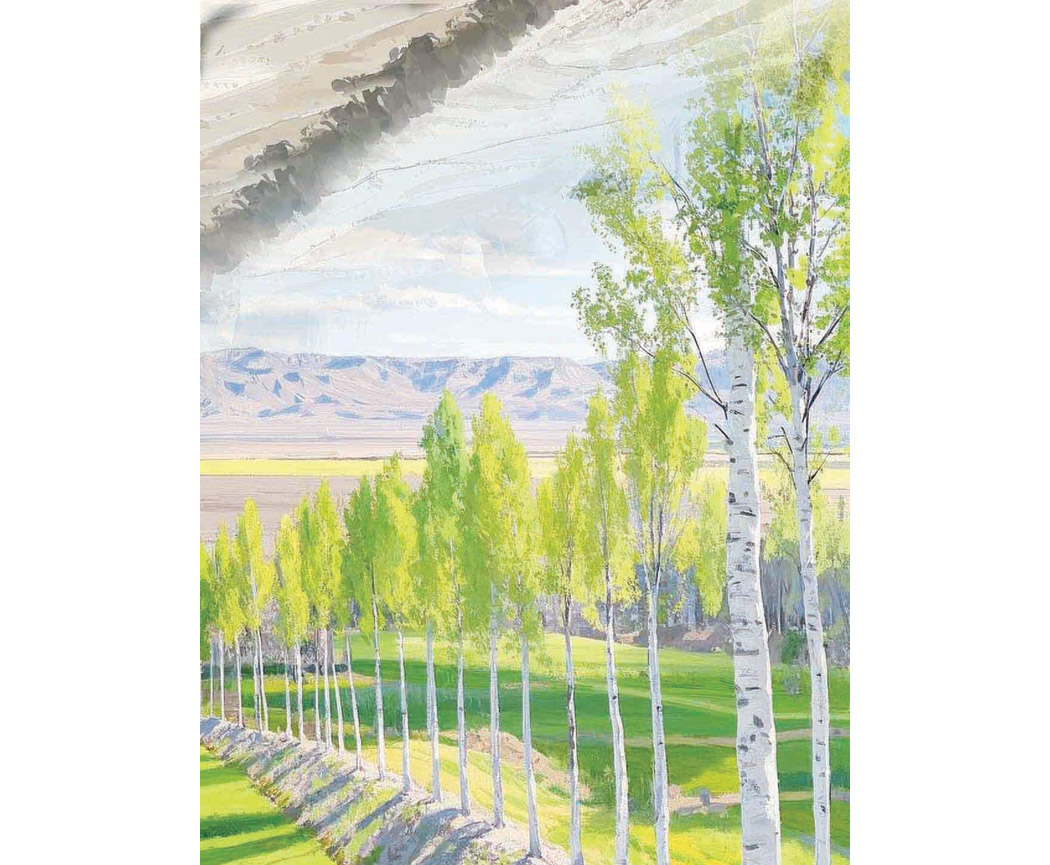

谷雨过后,村里成排的白杨迸出新芽,大地复苏,万木吐翠,又到了植树造林的好时节。

“老哥哥,我看你来了!”74岁的巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村村民居麦洪·巴斯提走进付志周生前居住的小院,默默凝视着墙上付志周的画像,喃喃自语,“往年的这个时候嘛,你忙得很……”

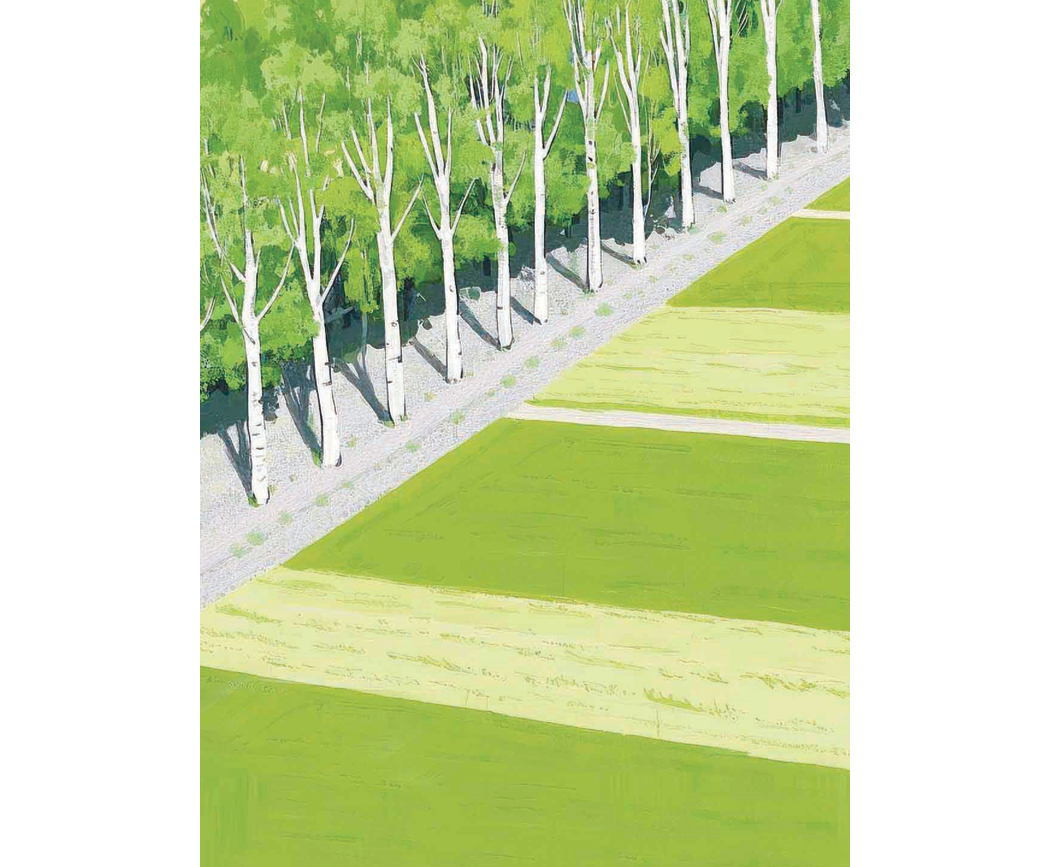

在邻居居麦洪的记忆深处,付志周总是在种树,这一种就是40年。40年间,付志周带领妻子、儿女以及村民种下的80万棵白杨,为祖国北疆的万里“绿色长城”又增添了34公里的新绿。

“我打的热热的核桃馕,他喜欢得很。现在嘛,吃不上了!”居麦洪抬手抹去眼角的泪花,“他普通得很,可我把他当英雄放在心上呢!”

这位普通人书写的英雄故事,正在天山南北传颂。

从“一棵树”到“百万林

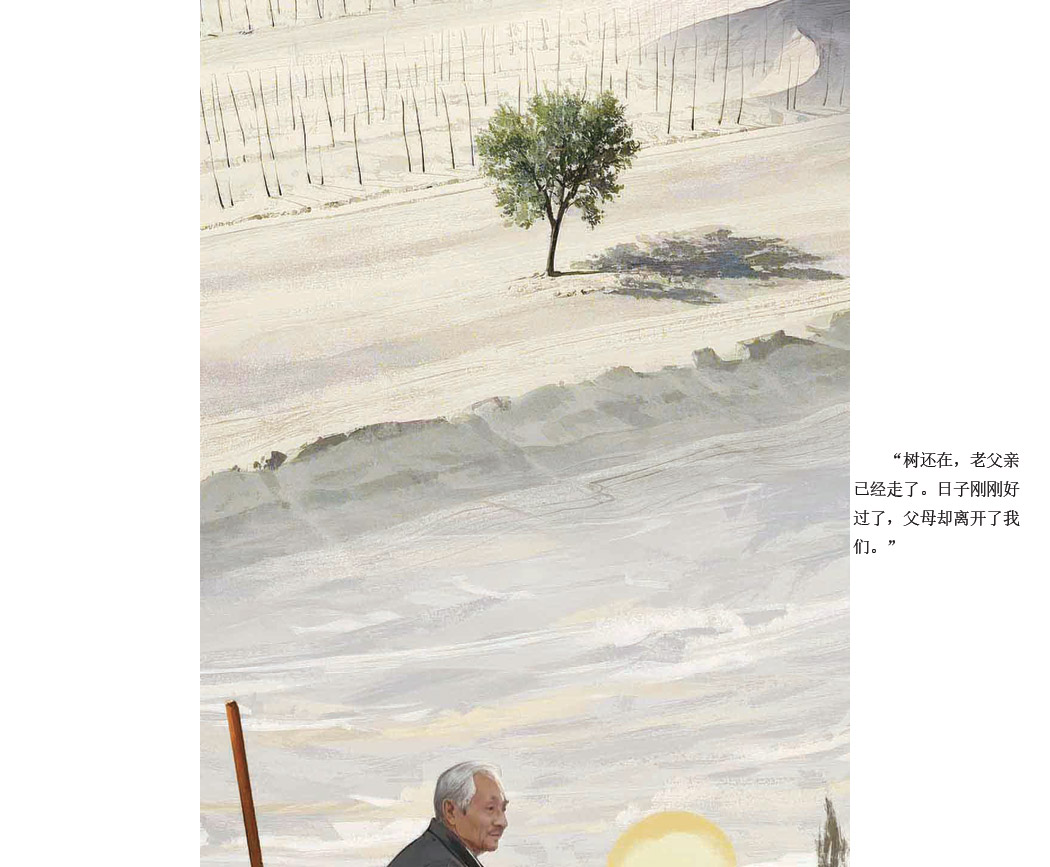

“树还在,老父亲已经走了……”

距离村子4公里的地方,有一片白杨林,林中那棵最粗的树是付志周在沙地上栽活的第一棵树。

付国喜伸出双手抱住这棵白杨树,将脸贴在树干上,眼泪顺颊而下,“想爸爸时,就来抱抱它!”

这里,是付志周梦想启航的地方。

把时光的指针回拨到1983年。付志周分到了40余亩地,种上了小麦。几场风过后,绿油油的麦苗不见了,地里全是没过脚踝的沙子。

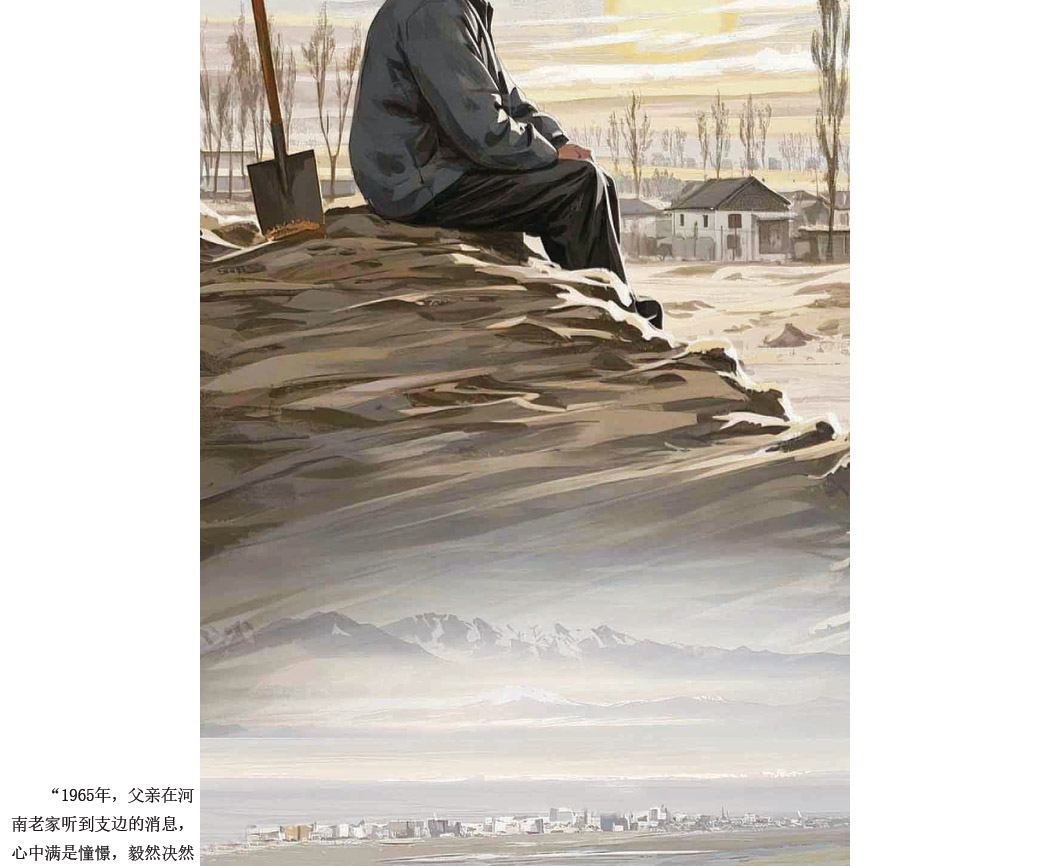

付志周自1965年从河南老家来到村里落脚,吃尽了风沙的苦头。这次看着麦田里的沙土,他愤怒了:“这沙子也太欺负人了,得治它!”

怎么治?种树。

付志周有个听广播的习惯,随身带着一个小收音机收听新闻。“我爸种树治沙的想法,来自他的收音机。”付国喜说。

放眼20世纪70年代之前的中国,漫漫黄沙横贯北方万里疆土,沙漠化土地面积以每年15.6万公顷的速度扩张。

1978年,党中央作出在西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的战略决策,一场敢同黄沙争高下、不向荒漠让半分的造林“大会战”开启。

那些年,被风沙侵扰的付志周通过收音机收听有关“三北”工程的消息,也尝试着在沙土地上种树,但都以失败告终。

坐在麦田边,看着眼前绵延不绝的沙丘,付志周付诸行动了。他赶着毛驴车,把田边的沙子一车一车拉走,然后用坎土曼刨出一个一个树坑。

1984年春天,付志周在靠近水渠的麦田边栽下了近百棵白杨苗。

“第一年栽下的那批树,就活了这一棵!”在付国喜的眼里,这棵树的成活意义非凡,“这棵树给了我爸爸莫大的信心,没有它,就没有后来成片的白杨林。”

这棵树为什么会活下来?付国喜回忆,“我爸后来总结经验说,是坑里填的土比较多、浇水比较多的缘故。”

早出晚归,披星戴月。最初,付志周一个人默默地赶着毛驴车种树。后来,妻子陈爱兰心疼他,便陪着一起平沙包、挖树坑、栽树苗……

有一次,驴车陷进沙地里,付志周费了好大的劲才把车弄出来,后来就把驴换成了牛。“十几年,拉车的牛就换了好几头!”付国喜说。

沙丘越来越少,树越种越多、越种越远,当年的那些小树苗已经长成了参天大树,蔚然成林。

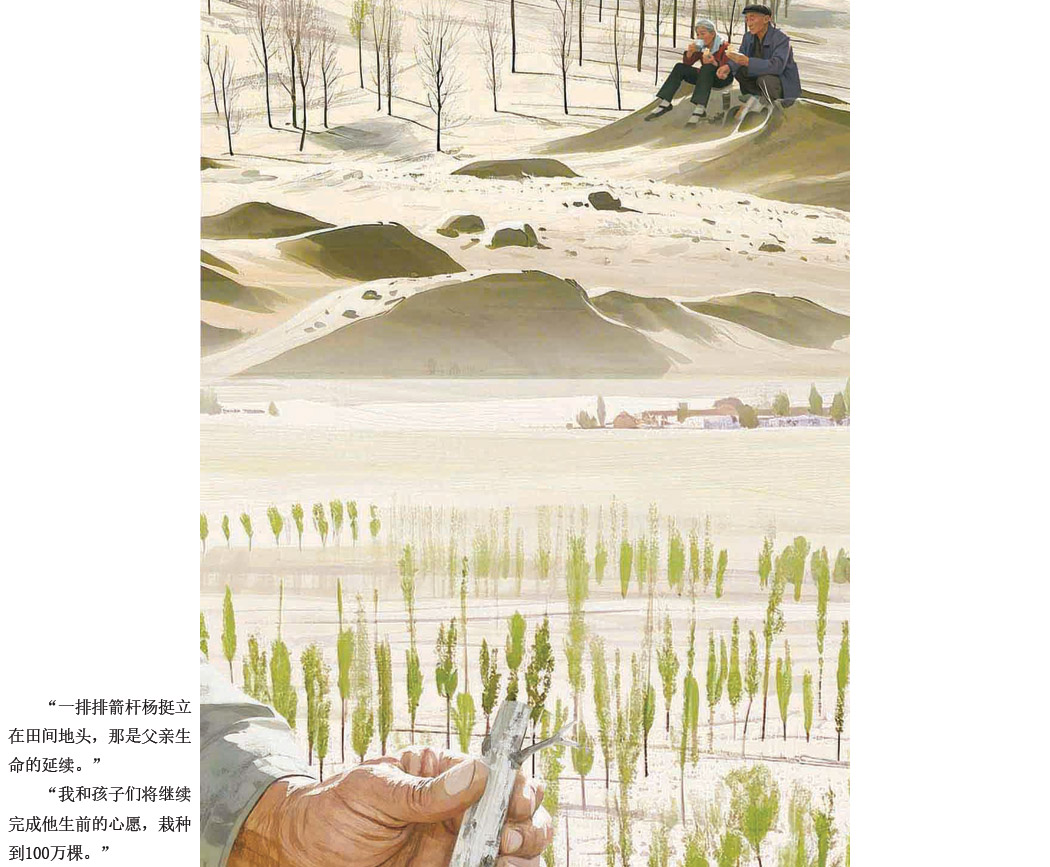

然而,相扶相携种树几十年的付志周和陈爱兰已经离开了这个世界。

付志周生前说,这辈子他要种100万棵树。这个遗愿,在付国喜看来,是让他沿着父亲的足迹继续前进的动力,“父亲种活了第一棵,我们就有信心种到100万棵。”

从“老糊涂”到“活诸葛”

当听说付志周打算到沙河子去种树时,居麦洪认为他脑袋被驴踢了,“在自家田边种树防风,在那片沙地上种树干什么,况且也种不活啊!”

沙河子是山洪冲刷形成的一条河道,是半流动沙丘和半固定型沙丘集中分布地。该地处于风口,风沙每年以两三米的速度侵蚀农田和村庄。

“在麦田边栽树,挡住的是俺一家的农田,在风口栽树,就把风沙拦在村外面了啊!”付志周的话听上去很有道理,但居麦洪还是脱口而出:“你是不是老糊涂了!”

所有的人都说要在沙地上种活树根本不可能,偏偏付志周不信这个邪。

他找来各种瓶子,瓶子里装上水,把切成段的树枝插进瓶子内,用黄泥封口,再把瓶子埋进沙地里。这在村民游成民看来就是一个笑话,“如果这样栽树能活,我一棍子就能把天捅个窟窿!”

奇迹还是发生了。这些树真的种活了!

付志周拉着游成民去看那些沙地上长起来的白杨,让游成民把天捅个窟窿……70岁的游成民起先笑着说这些事,说着说着就哽咽了,“老付像养娃娃一样种树,太不容易了!”

就这样,付志周凭着这股“糊涂劲儿”,在沙窝子日复一日地干活、种树。

树是一棵一棵种活的,治沙的经验是一年一年积累的。

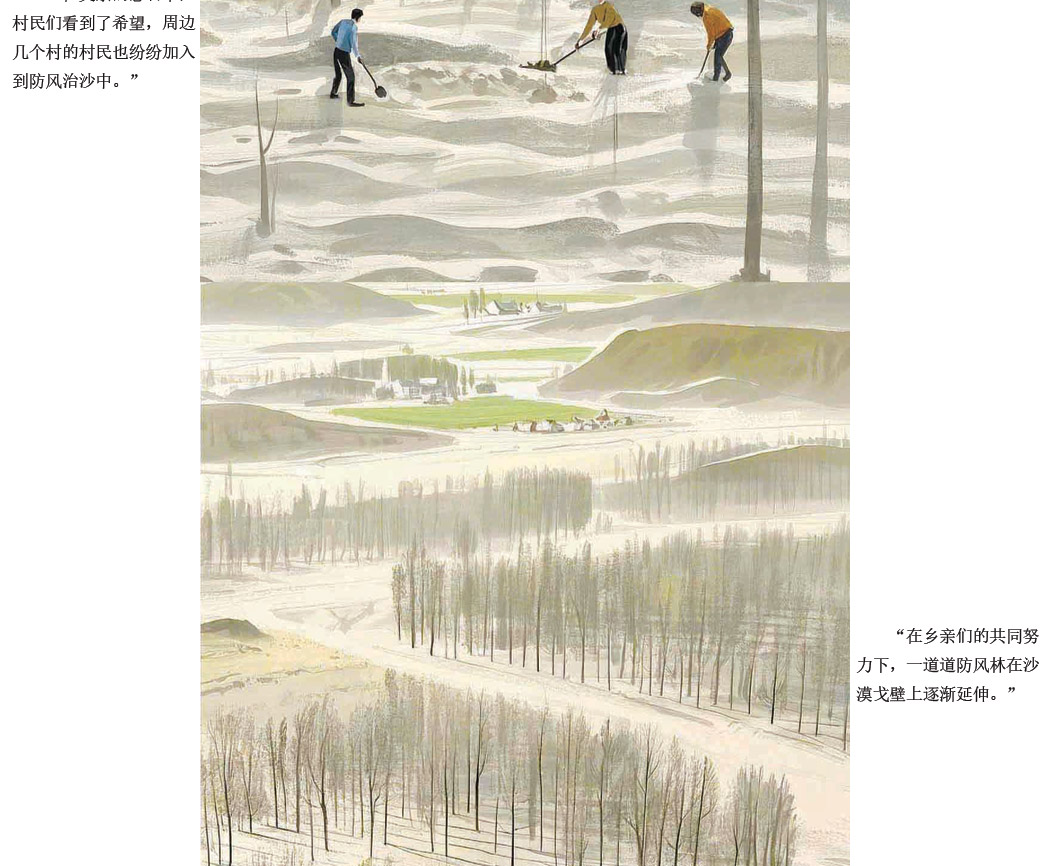

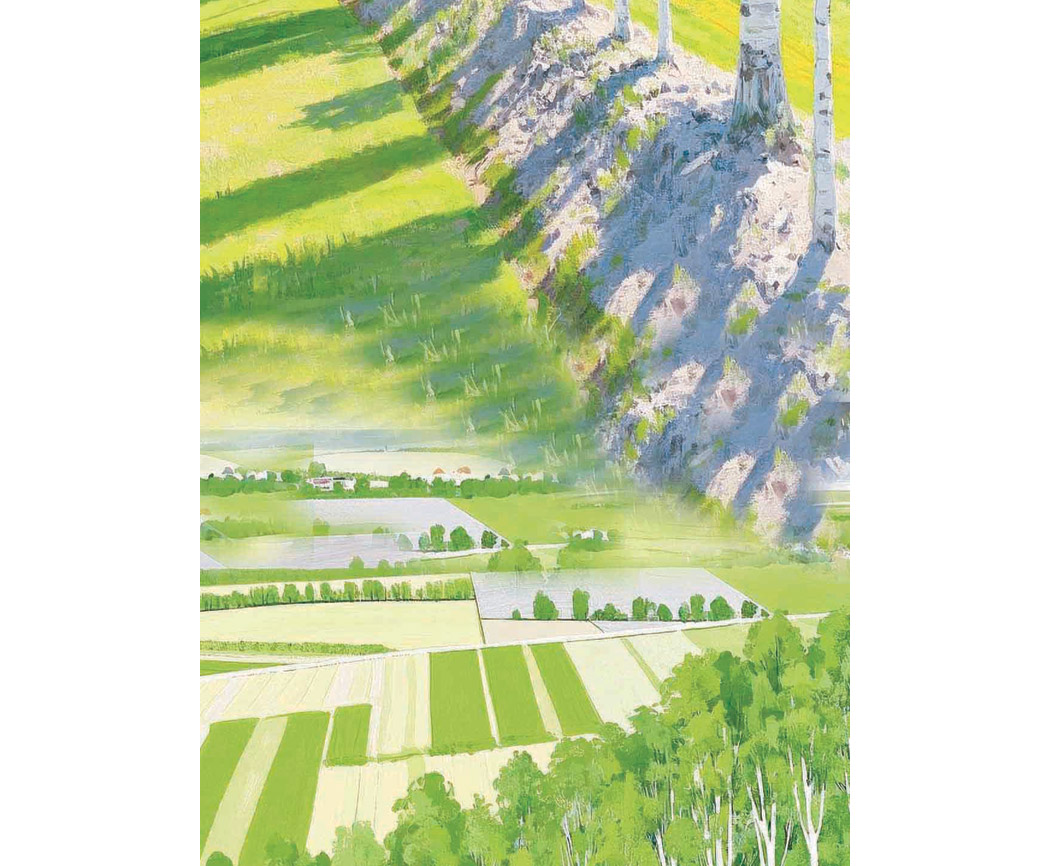

斗转星移,沧海桑田。从最初付志周的“单刀赴会”,到后来村民追随的“群英汇聚”,从最初一年种一棵,到后来机械化种植一天种数万棵,昔日风沙漫卷的沙地上成片的白杨耸立。

在风猛沙砺的沙河子,白杨自扎根之日就开始承担使命。34公里的防风固沙绿色长廊,成了哈尔莫敦村的生态屏障。

有了防风林的庇护,村民允启明再也不用担心种下的农作物被沙子埋掉了,“我种的色素辣椒,每亩地能卖七八千元。事实证明老付不糊涂,是一个有远见的‘活诸葛’!”

“林带在扩展,耕地在增加,各种作物连年丰收,大家的钱包越来越鼓,这些变化,付叔叔功不可没!”在哈尔莫敦村村委会主任何其鹏眼里,付志周是名副其实的治沙英雄。

从“沙进人退”到“人进沙退”,这是一个历史性转折。

“1.2万亩沙化地得到治理,绿化区植被覆盖率由最初的3%提高到70%,耕地面积目前增加到了1.3万亩,15万余亩耕地得到保护……”和静县林业和草原局党组成员陈峰说,除了这些具体的数据,付志周还留下了“前拉后堵、分片治理、先易后难”的治沙经验,留下了“艰苦奋斗、无私奉献、锲而不舍、久久为功”的“三北精神”。

从“泼冷水”到“承薪火”

接受采访时,何香艳哭了。

何香艳是付志周二儿子付国喜的妻子。从2001年开始,她就跟着付志周和陈爱兰种树,这一种就是20多年。

“苦啊,真是太苦了!”何香艳伸出双手,手掌上布满老茧,“我的手还好些,公公和婆婆的手都变形了!”

为什么要跟着公婆种树?何香艳沉默了一会儿,“可能是被他们感动了吧!”

何香艳至今还记得第一次见到付志周和陈爱兰种树的情景:两人佝偻着背,抬着树苗在沙地里深一脚浅一脚地前行,坐在沙地上吃着馕喝着白开水……

原本在和静县城工作的何香艳选择了到沙河子种树,“老两口太不容易了,我就想帮帮他们。”

新鲜感很快过去,疲惫、失落、焦虑接踵而来。当千辛万苦种下的白杨苗,一夜间被风沙埋没,何香艳一次又一次地扔掉手中的坎土曼,坐在沙包上嚎啕大哭。

付志周和陈爱兰既不安慰何香艳,也不催促她干活,只是默默地用坎土曼刨沙……何香艳擦干眼泪,拾起坎土曼继续干,“老人种树的信念那么坚定,我也没有别的选择!”

何香艳的加入,意味着付志周的绿色梦想后继有人。

最初,家人是反对付志周种树的。

“家里的每个人都给我爸泼过冷水。”在付国喜的印象中,每当遇到困难,家人就会借机劝父亲:“差不多行了,这树种到什么时候是个头啊!”

“一年接着一年干,一代接着一代治,我们要干到风沙变风景、黄沙变黄金的那一天。”类似的话付志周说了一遍又一遍,子女从最初的反对到支持再到跟着他种树,成功地将接力棒传到了下一代。

2003年,付志周召集6个子女开家庭会议。议题是“转变种植模式,从人工种植到科学造林”。

当时,三北防护林第四期工程正在如火如荼地进行。付志周在电视上看到机械化造林的浩大场面后,产生了用机械代替人工种树的想法。

“其实我爸的目的只有一个,就是让大家凑钱买设备。”付国喜说。

付志周通过自筹、向亲戚朋友借钱和贷款的方式,买了1台拖拉机、3台推土机,带着村民开始修防渗渠、打机井、架高压线……

从此,付志周的种树治沙进入“快车道”。

2018年,曾经黄沙扑面、白日惨淡的沙河子已成广袤的林带,郁郁葱葱,亭亭如盖。

当年11月,付志周前往北京,走进人民大会堂,戴上了全国三北防护林建设40周年绿色长城先进奖章。

“这个奖章属于大家,人人有份!”何香艳记得,付志周从北京回来,捧着奖章跟家人分享喜悦,“从没见老人那么开心过,笑得像个孩子!”

这枚奖章,给付志周带来了无穷的力量。“国家给了这么高的荣誉,我还想再种20万棵,种上100万棵树我就满足了!”

然而,长年累月在沙地里种树,积劳成疾,付志周的身体每况愈下。角膜炎让他的双眼充血,视线模糊。在肺病的折磨下,他骨瘦如柴,气喘如牛,经常咳得直不起腰来……

种树,对时年75岁的付志周来说已异常艰难。

即便如此,此后几年,他依然坚守在植树造林现场。

2023年6月,习近平总书记主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会,强调“努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹”,提出“打一场‘三北’工程攻坚战”。

付国喜把座谈会的报道读给躺在病床上的父亲听,付志周饱经风霜的脸上笑容绽放,“娃儿,总书记提出的这个‘三北’攻坚战我恐怕是参与不了了,你们还得接着继续种树治沙啊……”

那天,付国喜把自己的微信名改成了“沙”。

2024年2月,81岁的付志周走完了生命的最后历程。他和4年前去世的老伴儿一样,患的都是尘肺病。

付志周走了!

何香艳从存放植树工具的房子里,找到了那把陪伴付志周几十年、被磨掉半拉的坎土曼,流着眼泪擦了一遍又一遍,“公公不在了,他的精神在!他的遗愿,我们来完成!”

付志周走了!

付国喜立即将完成父亲遗愿的承诺付诸行动。2025年3月,退休还不到半年的付国喜,运用机械将沙河子附近的一个大沙包推成了平地。4月,他与和静县的干部群众一起在这里栽下1.5万棵树。

付志周走了!

哈尔莫敦村“两委”将他生前居住的小院改造成了“付志周道德模范馆”。在这里,人们可以听到作为“自治区道德模范”和“中国好人”付志周数十年如一日种树治沙的故事。

付志周走了!

“三北”工程攻坚战全面打响,成千上万的“付志周”在西北、华北、东北的沙地上,为这一功在当代、利在千秋的崇高事业而战斗,共筑“绿色长城”,努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹。(记者 陈彦强 郭吉星 付宁)

付国喜抱着付志周在沙地上栽活的第一棵树,缅怀父亲。 (记者 陈彦强 摄)

誓将荒漠变绿洲——付志周之子付国喜受访实录

(制图/记者 李宗义)

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页

相关新闻