若羌县楼兰博物馆外景。(特约记者 郭城 摄)

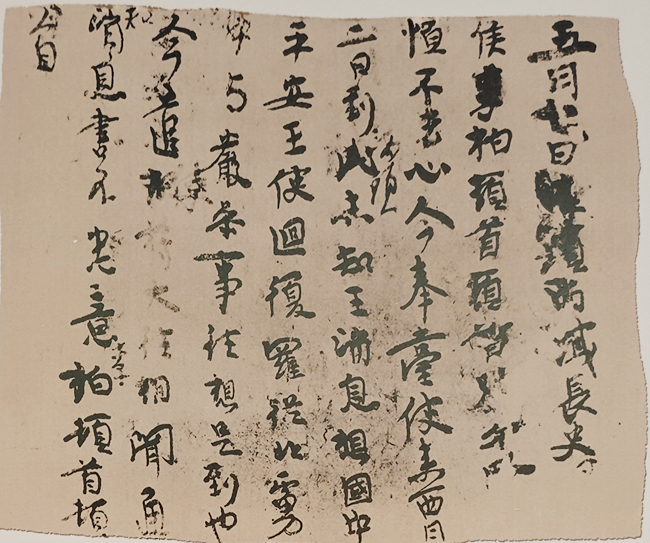

《李柏文书》(特约记者 郭城 摄)

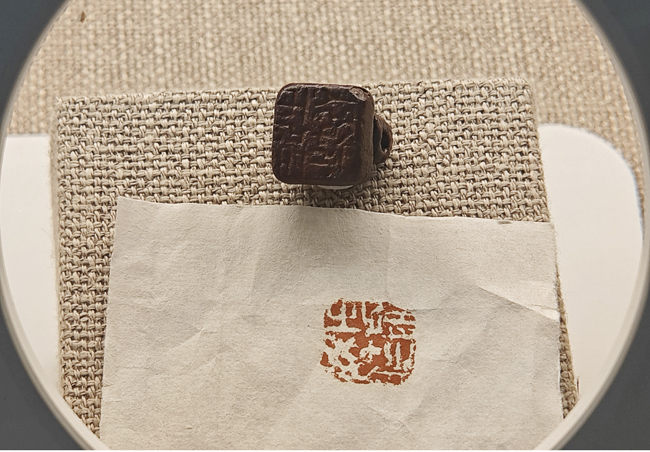

张帀千人丞印(特约记者 郭城 摄)

“望四海贵富寿为国庆”锦残片(特约记者 郭城 摄)

玉斧(特约记者 郭城 摄)

九月十日,若羌县楼兰博物馆讲解员在“楼兰故城”复原模型旁为游客讲述各民族交往交流交融,共同创造灿烂的中华文化史实。(特约记者 郭城 摄)

白露已过,天气渐凉。若羌县楼兰博物馆入口处,观众队伍如约而至,展厅内人头攒动……

作为我国唯一以楼兰文化为主题的博物馆,这里5000余件文物构建的不仅是一条多元一体的中华文化长廊,更是一部讲述各民族交往交流交融、共同团结奋斗、共同繁荣发展的实物教材。

历史充分证明,我国各民族共同开拓了祖国的辽阔疆域,共同缔造了统一的多民族国家,共同书写了辉煌的中国历史,共同创造了灿烂的中华文化,共同培育了伟大的民族精神。

血脉交融生生不息

楼兰博物馆集楼兰故城、米兰遗址、小河墓地等文物挖掘、保护、展示于一体,是研究丝路文化的重要窗口,它与千年文化共鸣,静静地诉说着丝路往昔。

“快看!她的睫毛不仅闪动着塔里木河的晨露,更凝结着河西走廊的风沙!”9月10日,负一层展厅内,来自广东的游客陈曦趴在恒温玻璃展柜前惊讶地喊道。“楼兰美女”头戴尖顶毡帽,皮靴完好无损,面目清秀,鼻梁高挺,睫毛卷翘——尽管她已沉寂在历史的尘埃中长达3800年。

谈及“她”的故事,讲解员阿依努尔·吾斯曼一下子打开了话匣子:“2004年8月,她出土时,腹部明显隆起,经扫描测定腹中怀有胎儿,考古专家研究认为其因难产而离世。‘美女’的尖顶毡帽上插了2束羽毛,皮靴上没有一处补丁,由此可以判断她出身于富贵人家。”

经复旦大学现代人类学教育部重点实验室检测,这位青铜时代的女性所穿的毛织裹衣采用中原“通经断纬”缂织工艺,堪称早期民族交融的“纤维档案”。

织锦是楼兰最具代表性的传统工艺之一。楼兰故城出土的文字锦,经研究分析发现,来自陕西、四川、河南、河北等地。这些织锦见证了新疆各民族文化和中原文化血脉相连、息息相通、历史交融,从一开始就打上了中华文化多元一体的印记,中华文化始终是新疆各民族的情感依托、心灵归宿和精神家园。

在二层“锦绣楼兰”展厅里,楼兰博物馆馆长冯京轻抚展柜玻璃,对来自河北邢台的游客们说道:“楼兰故城出土的这块‘望四海贵富寿为国庆’锦残片,展现了汉代中国面对世界的博大胸襟,以及立高怀远、积极进取的文化精神,表达了对国家繁荣昌盛的美好愿景。”

楼兰之所以蜚声海内外,除了它的消失之谜,还因为这里出土的文物具有多重价值。作为西晋时期西域长史治所和驻地的“三间房”里发现了诸多汉文、佉卢文木简和纸质文书以及木尺、残笔、漆制品等。

在文书展区,汉文与佉卢文木简并置陈列。木简和文书的发现,证明当时楼兰是我国中央政权治理西域的重要门户,中央政权使用中原的制度和管理体系管辖此地。

历史充分证明,各民族共同在中华大地上繁衍生息,有着千丝万缕的血缘亲缘关系,逐渐形成血脉相融、骨肉相连,你中有我、我中有你,多元一体、不可分割的命运共同体。

制度传承历久弥新

“大家看到的这枚‘张帀千人丞印’,是魏晋西域长史营下属军官的官印。”冯京指向展柜中的兽钮铜印说道。

这枚“张帀千人丞印”是2015年9月,由中国科学院地质与地球物理研究所等五家单位组成的科考队在楼兰故城东南约5公里处发现的。考古人员认为,“张帀”可能是西域长史管辖下的某一地名。

印文显示其主人为“秩三百石”的低级武官,印证了《后汉书》中“丞、尉秩三百石”的记载。中国社会科学院考古研究所研究员、著名考古学家孟凡人先生曾指出:“西域长史府仿中原职官体系设‘千人’‘司马’等职,证明中央政权对西域的管辖细致入微。”

这枚“张帀千人丞印”的发现,是百余年楼兰科考历史中首次发现的印章实物,填补了楼兰历史研究文物资料上的空白。这枚小小的印章,对于进一步补充和完善魏晋时期西域长史营的职官体系、深入研究两汉至魏晋时期西域职官制度,以及实证中央政权对新疆地区的有效管治,都具有重要的学术价值和意义。

《李柏文书》前,游客们屏息凝视。《李柏文书》出土于楼兰区域,是前凉西域长史李柏写给焉耆王龙熙的书信。据孟凡人考证,李柏在讨伐叛变的戊己校尉赵贞前,给焉耆王龙熙写下这封书信,意在争取其对自己讨逆的支持,避免腹背受敌。

《李柏文书》是我国目前已发现最早的纸本书信实物,为书写载体变迁研究提供了关键物证。同时,它也是前凉唯一有史书可印证的重要人物的文书遗迹和名人手札,具有珍贵的历史与文献价值。

作为一份跨越千年的重要历史文献,《李柏文书》不仅见证着一个时代的变迁,也承载了丰富的文化内涵。它为后世提供了研究古代西域政治、军事、文化和书法艺术极为珍贵的第一手细节资料,让我们得以窥见那个时代的社会风貌与人文精神。同时,它也见证了各民族交往交流交融的历史,深刻体现了中华文明的包容性与统一性。

自秦统一中国后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都始终坚持国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念。历史充分证明,我们统一的多民族国家是由各民族共同缔造的,也必须由各民族共同维护、巩固和发展。

文明弦歌再谱华章

“楼兰遗址是丝绸之路的亲历者、见证者和参与者,是中华民族共有共享的中华文化符号。”新疆文物考古研究所所长李文瑛认为,楼兰见证了中央政府西域治理体系的构建,也见证了中华文明自信拥抱世界。

2017年5月,若羌县对楼兰博物馆4688平方米展厅进行全面改造升级。项目通过数字化技术赋能,新增电子设备和考古视频循环播放系统,并扩充了木器、石器、玉器等文物展陈门类,以多层次、多元化的方式系统呈现楼兰文化。

改造后的博物馆构建起立体化、多角度的文化展示空间:通过数字影像技术复原驿站商谈、毛布纺织、驼队往来等历史场景,游客可直观感受楼兰市井生活;采用“文物+数字+文创”模式,结合数字展厅、公益讲解及非遗体验活动,搭建古今对话桥梁,使得参观者能更直观、深入地了解文物背后的历史文化。

据冯京馆长介绍,此次改造通过“主题展览深化认知、数字技术重构历史、文创产品延续记忆”三位一体策略,多角度、多形式展示楼兰文化的博大与宽容,真正实现了“让文物说话、让历史说话、让文化说话”的文化传播目标。

从福建三明自驾来此的游客吴萌表示:“能‘穿越’体验先民生活,比单纯观看遗址更生动。”

楼兰博物馆一层文创区最抢眼的是“五星出东方利中国”丝巾。设计师孙虎团队严格遵循汉代五色体系,以蓝、红、黄、绿、白五色丝线数码印花,纹样提取自织锦护臂的云气、星纹和凤凰图案。这种“文物IP转化”模式,使古老纹饰化作当代时尚符号。

现在,楼兰博物馆已成为丝路文化热门打卡地。截至目前,今年博物馆游客接待量已达29万人次,与去年8月份相比增长65%。

“我在楼兰等你,万里寻觅为与你栖息……”周末的楼兰文化公园,文化气息格外浓郁,本土音乐人艾西丁·吐尔逊的歌声《我在楼兰等你》诉说着对美丽家乡的无限挚爱,引发全场共鸣。舞台背景是数字复原的“五星织锦”纹样,台下各族观众舞动着同款文创丝巾合唱。如那棵屹立在楼兰博物馆前的三千年胡杨,一种深植于土地的情感,在岁月的长河中一圈圈沉淀生长……(特约记者 郭城 通讯员 苏波)

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页

相关新闻